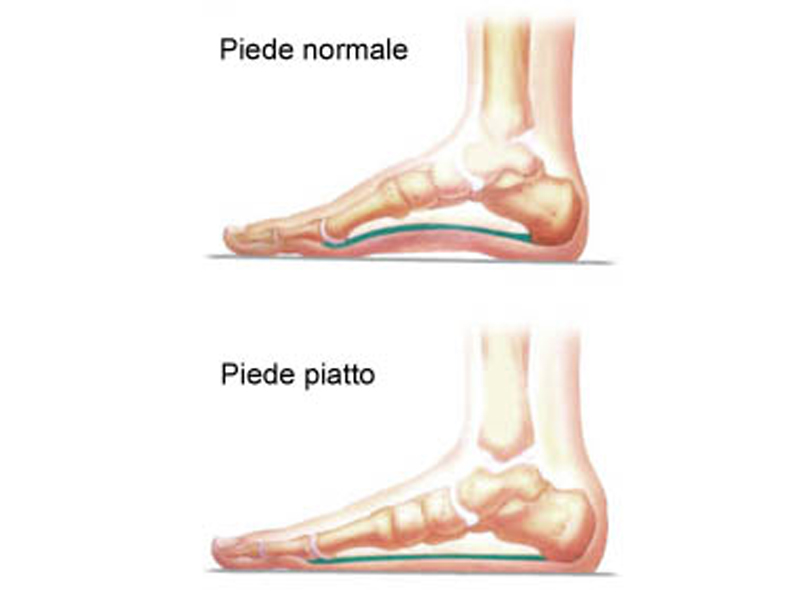

Piede piatto (in latino pes planus) è un paramorfismo in cui risultano alterati i rapporti anatomici del piede, è caratterizzato dall’abbassamento della volta longitudinale (o arco plantare) e dalla valgo-pronazione del calcagno. Ciò provoca una marcata rotazione interna del piede sotto carico ed un aumento della superficie d’appoggio. L’alterata distribuzione del peso che ne consegue predispone allo sviluppo di fenomeni degenerativi e dolorosi.

Alla nascita tutti abbiamo il piede piatto; nella prima infanzia, infatti, il piede è costituito in prevalenza da grasso sottocutaneo, i muscoli sono deboli, i legamenti sono ancora lassi e si ha una fisiologica deviazione del calcagno verso l’esterno. Trascorsi pochi anni (mediamente 5 o 6), si assiste a un progressivo assetto del retropiede che si sposta verso l’interno e a un progressivo sviluppo della volta plantare.

PER ACQUISTARE LA NOSTRA LINEA DI PRODOTTI PER IL PIEDE CLICCA QUI

https://www.negozio-ortopedia.it/categoria-prodotto/vedi-categorie/ortopedia/protect-linea-piede/

Il piede piatto può essere strutturato (di origine congenita) o adattativo (secondario a difetti posturali e ad altre patologie). Possono predisporre al disturbo: i traumi e le fratture al piede o alla caviglia e l’artrite reumatoide. Tra i fattori che aumentano il rischio rientrano anche obesità e sovrappeso, abitudini posturali errate, calzature inadeguate e prolungati periodi di inattività degli arti inferiori.

La riduzione (o scomparsa) della volta plantare può causare affaticamento precoce e dolore al piede, specialmente sotto la pianta, in regione mediale e nella zona del tallone. Il dorso del piede, inoltre, può apparire gonfio, così come la parte interna della caviglia.

Possibili conseguenze del piede piatto comprendono alluce valgo, dita a martello, fasciti plantari,metatarsalgie,artrosi e crollo della volta plantare. Quando il piede piatto è molto marcato, anche l’articolazione del ginocchio si adatta a questa condizione, strutturandosi in valgismo.

La gravità del piede piatto viene suddivisa in tre stadi:

I stadio: l’arco longitudinale risulta ridotto, ma è ancora presente. La funzionalità del piede è sostanzialmente normale, in particolar modo se esso non è sottoposto ad alcun carico.

II stadio: l’arco longitudinale non è più visibile. Si inizia ad assistere alla comparsa di sintomatologia dolorosa e all’alterazione morfologica del piede.

III stadio: l’arco longitudinale è mancante e si ha convessità del bordo mediale del piede. Il piede è deformato in modo irreversibile, la muscolatura dei peronei è permanentemente contratta e il piede mostra un’accentuata sporgenza dello scafoide.

All’inizio la sintomatologia non è particolarmente fastidiosa (talvolta la condizione è addirittura asintomatica), anche se, chi è affetto da piede piatto, può affaticarsi più facilmente di altri, quando cammina o mantiene la stazione eretta. Progressivamente, si inizia ad avvertire la presenza di dolore che dal piede può estendersi fino al polpaccio.

Con il passare del tempo, il dolore diventa più intenso e cominciano a essere visibili le alterazioni di tipo morfologico, si avvertiranno, quindi, sempre maggiori difficoltà al momento di eseguire movimenti di flessione e supinazione del piede. È da sottolineare che, proprio a causa delle modificazioni morfologiche tipiche del piede piatto, aumentano le probabilità che si presentino nel tempo problemi di tipo artrosico.

Generalmente, vista la sua iniziale asintomaticità, il piede piatto viene diagnosticato solo nel momento in cui si verificano problemi di postura o se i movimenti provocano dolore. Una prima valutazione può essere fatta quando il bambino ha circa 3-4 anni. Ovviamente, se vi sono casi familiari, è necessaria una più attenta valutazione.

La diagnosi è basata sia sull’esame obiettivo (con esecuzione di test che mettano in evidenza la mancata correzione del valgismo di tallone e volta plantare nel momento in cui ci si erge sulle punte dei piedi) che su indagini strumentali quali, per esempio un podogramma (una tecnica che serve a rilevare, tramite il podografo, l’immagine bidimensionale dell’impronta plantare su carta carbone o mediante impronta a inchiostro).

Il trattamento è sostanzialmente di tipo conservativo. Esso si avvale, oltre che dei consigli medici, della prescrizione di specifici plantari correttivi.

Lo scopo del plantare è quello di correggere la pronazione del retropiede e di consentire all’avampiede di ruotare internamente.

Esistono diversi tipi di plantare utilizzati nel trattamento del piede piatto: il plantare a elica, il plantare in metallo di Viladod, il plantare a conchiglia di scuola californiana, plantare con il quarto di sfera sottoastragalico al quale si può eventualmente abbinare un cuneo a funzione devalgizzante al tallone ecc.

Non tutti gli autori concordano sull’effettiva utilità dei plantari, mentre altri ritengono che l’utilizzo di un plantare corretto svolga una funzione fondamentale perché, anche se, in alcuni casi, non è in grado di correggere il problema del piede piatto, permette al soggetto di mantenere una postura che non crea squilibri a livello di scheletro e articolazioni soprastanti, cosa oltremodo importante in un soggetto in fase di crescita. Ovviamente, l’utilizzo di plantari può avere una funzione correttiva nei bambini in età evolutiva, mentre nell’adulto può avere soltanto una funzionalità compensativa.

Nei casi più gravi è possibile valutare l’opzione chirurgica. Ma quali piedi devono essere trattati e a quale età?

La stragrande maggioranza degli studi indica che i piedi da trattare (in quanto aumentano il rischio di portare a patologie secondarie) sono quelli con retropiede valgopronato. Generalmente si preferisce intervenire nel range di età compreso tra gli 8 e i 12 anni.

L’intervento chirurgico per la correzione del piede piatto non è un’operazione particolarmente invasiva; di fatto viene introdotta una vite per via percutanea che ha lo scopo di limitare l’iperpronazione bloccando lo scivolamento dell’astragalo sul calcagno. Il soggetto sarà poi munito di uno speciale stivaletto gessato e potrà caricare sul piede fin da subito.

Trascorse circa due settimane si procederà con la rimozione del gesso e si dovrà seguire un breve ciclo di fisioterapia. La ripresa delle normali attività avverrà nel giro di due mesi. Non è necessario un successivo intervento chirurgico per la rimozione della vite inserita che nel giro di pochi anni verrà riassorbita dai tessuti circostanti essendo realizzata con un materiale particolare.